暮らしと塩のほんとうの話~公衆衛生の視点から~

第1回 塩と私の原点~“当たり前”にあった塩の記憶~

今回から隔月で全6回、「暮らしと塩のほんとうの話~公衆衛生の視点から~」としてエッセイを書かせていただきます。

このお話をいただいたきっかけは、私の生まれ育った山口県防府市が、かつて塩田が広がる日本屈指の塩生産の場であったこと、そして今年、地元について調べる中で改めてその歴史に触れたことでした。一方で私は、健康の保持増進に取り組む管理栄養士として、大学で研究と教育に携わっています。

私は瀬戸内海工業地帯で育ち、実際の塩田を知る世代ではありません。しかし、地名「三田尻」や郷土の語り、資料を通して、塩がこのまちのにぎわいを生み、人と物の流れをつくり、町を栄えさせてきたことを今回の調査で強く感じることができました。日本には、かつての塩田を復元した施設はいくつかありますが、防府市には、当時の塩田面と同じ髙さに塩田を復元し、実際に海水干満差により塩づくりを唯一体験的に学べる三田尻塩田記念産業公園があります。ぜひ足をお運びください。

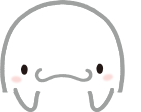

昭和初期の三田尻塩田(入浜式塩田)(画像提供:公益財団法人塩事業センター)

さて、今や塩は工場でつくられる製造品と認識され、世界各地やご当地の塩は嗜好品の一種としても楽しまれています。昭和34・35(1959・60)年の「第3次塩業整備」までは、塩が農業製品に近い扱いだったことをご存じでしょうか。この改革で労働構造は大きく転換し、工業化が一気に進み、防府のまちからは塩の生産が姿を消しました。時代とともに、塩の製造方法も地域の社会構造も変化してきましたが、”暮らしの中で塩が果たしてきた役割が一貫して大きい”という事実は変わりません。まずはこの点を皆様と共有したいと思います。

『塩田の運動会』那須正幹作、田頭よしたか絵、福音館書店(版元品切れ)(三田尻塩田の廃止後、塩の歴史と共に塩田跡地で開かれた思い出のつまった町内運動会のお話)

そして、新型コロナ感染症の時期に耳にされた方も多く、身近になった言葉「公衆衛生」。本来、公衆衛生は日本国憲法第25条-「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は…社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」-という理念に根ざしています。18世紀ヨーロッパでは、神聖ローマ皇帝ヨゼフ2世の時代に医師ぺータ・フランク(1745‐1821年)が、個々の病だけでなく「大衆の健康を社会が守る」という考え方を打ち出しました。医学史家・川喜田愛郎は次のように述べています。

医者たちは、大衆がいわばまきこまれる種類の病気にほとんど無関心で、病気を個々の患者レベルでとらえることを指摘し、大衆の健康は国の行政によって護られなければならないと彼は考えた。ペータ・フランクを公衆衛生学の父とよんで、たぶん誰にも異存がないだろう1)。

そして、多田羅浩三は、フランクが提起した メディカル・ポリス(医療警察) について、「人々の疾病は社会の側にも責任があると明確に示した点は、免疫学や細菌学に匹敵する発見ではないか」と評しています2)。 個人の努力に加え、社会の仕組みで健康を支える-この視点は現代でも有効です。

日本には、これに先立つ形で「養生」という実践知が受け継がれてきました。貝原益軒『養生訓』(正徳3(1713)年)3)は、健康を保つためには、食べ物への注意、心の平静、入浴や休息の整え方など、生活をどう営めばよいかを具体的に説いています。衛生の「生」は生命・生活、「衛」はそれを守ること。今日の HygieneからPublic Health につながる発想が、私たちの暮らしの中に息づいてきました。

塩は、生命維持に不可欠です。日本古来の人々も経験的にその重要性を知っていました。海辺の暮らしを物語る貝塚の存在は、塩や海産物が身近であったことを示唆しますし、内陸では動物性食品からナトリウムを得て生命を守ってきました。やがて縄文時代後期から各地で製塩が始まり、瀬戸内の三田尻では気候と地形に恵まれ塩づくりが盛んになりました。塩を積んだ北前船は年に一度、三田尻から塩を積み、日本海側の港々に寄港し、塩を広く行き渡らせました。当時東北から北海道の人たちの間では塩のことを三田尻とも言われていたそうです。地域の経済を支えた塩は、文化も育てました。さらに、戦時中の体験記には、過酷な状況に置かれた兵士が「最も欲しかったのは塩だった」と述べた記録も見られます。

防府市には、学問の神様として親しまれる防府天満宮があります。神社といえばお清めの塩を思い浮かべますが、私たちの生活の平和と安定と繁栄を願って、米・酒・水・塩 が日々お供えされています。これらは、人にとっても神様にとっても「必要なもの」であるという日本の感性の表れです。

身近な生活に目を向けると、家庭や飲食店のテーブルに塩が置かれています。ギリシャやイタリアでオリーブオイルと塩を好みに合わせて使う文化があるように、日本でも素材の味を生かす食文化の中で、塩・しょうゆ・みそ といった“塩ゆかり”の調味料が用いられてきました。塩の摂り過ぎが健康に害を及ぼしうるのは事実ですが、体内における「塩」とは ナトリウムイオンの問題であることも、改めて確認しておきたい点です。大切なのは、年齢・体格・活動量・持病の有無に応じて、科学的根拠を踏まえて「ちょうどよく」用いること。公衆衛生は、その実践を社会全体で支える営み(情報提供、食品表示、給食や外食の選択肢づくり等)でもあります。

日本の公衆衛生史には、食と健康の関係を社会として学び取ってきた歩みがあります。たとえば脚気対策では、海軍軍医・高木兼寛が麦飯を取り入れた実践を通じて「細菌ではなく食事が鍵である」ことを示し、のちにビタミンB₁という栄養学的な原因解明へとつながりました。まず現場の観察と改善があり、ついで科学的検証が進む-この往復運動は、塩をめぐる理解にも通じます。

塩は生活の一部です。よく学び、上手に選び、丁寧に使う。その積み重ねが自分の健康を守り、家族へ、地域へと広がっていきます。次回は「学校給食と塩のはたらき」について、公衆衛生の視点からお話しします。暮らしの中の“ほんとうの話”を、皆さんと一緒に確かめていければ幸いです。

德野裕子(十文字学園女子大学人間生活学部准教授)

【参考文献】

1. 川喜田愛郎『近代医学の史的基盤 上』岩波書店. 1977. p426-429

2. 多田羅浩三「公衆衛生の黎明期からこれまでの歩み」『日本公衆衛生雑誌』第65巻第6号. 日本公衆衛生学会. 2018.

3. 小山洋/辻一郎(監修)上島通浩/大久保孝義(編集)『シンプル公衆衛生学2024』南江堂. 2024.

続きはこちら

第2回 食卓から健康を守る~学校給食と塩のはたらき~

第3回 腸と塩と微生物~見えない“共生”を支える塩~