塩をめぐる東方ユーラシア世界史

第1回 東方ユーラシアにおける文明の勃興と塩をめぐる地政学

第1回 東方ユーラシアにおける文明の勃興と塩をめぐる地政学

ユーラシア大陸の東半部には多彩な自然環境が広がっている。中国南部の水郷地帯と北部の黄土高原、その北方に広がる遊牧草原、西域の砂漠やオアシス、その南方のチベット高原などである。これらが織りなす広大な地域は、さまざまな生業をもつ諸民族が交錯する歴史の舞台でもあった。この東方ユーラシアにおいて、塩は単なる生活必需品としての枠を超え、文明の成立や国家の興亡に深く関わる存在だったといえる。本連載の第1回では、新石器時代から文明の勃興までを取り上げ、塩のさまざまな採取法や製法の進化、遊牧民にとっての塩の位置づけ、そして遊牧民と農耕民の相互関係について考える。

中国文明の成立と塩のさまざまな採取法

中国本土東端の沿海部では古くから海塩が採取された。しかし、海水を煮詰めて製塩する技術が普及するよりもずっと前から、内陸部ではさまざまな方法で塩が採取されていた。中国を含むユーラシア大陸の多くは、テーチス海と呼ばれる太古の海の底にあったといわれる。それが隆起して大陸が形成されたため、内陸であっても高濃度の塩水を含む地下湖が埋もれているのだ。それらの一部が自然に地表にあらわれ、塩湖や塩池、塩泉として点在している。また、井戸を掘って地下の塩水を採取する場合もあり、これを塩井という。

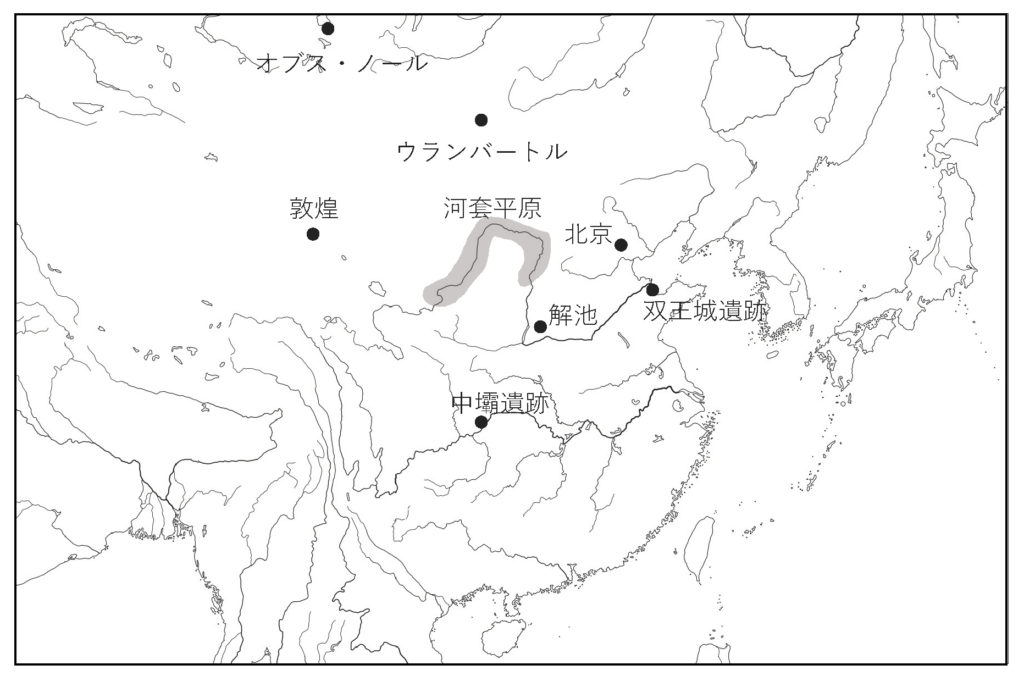

中国の内陸部の人びとによる塩採取の歴史は新石器時代にまでさかのぼる。中でもよく知られているのは山西地方の解池(かいち)である。当初、人びとはこの塩池の底にたまった結晶を集めたり、岩塩を掘り出したりしていた。しかし、新石器時代の後期になると、塩水を煮詰める製塩技術が用いられるようになった。例えば、四川盆地の中壩(ちゅうは)遺跡では、塩井から汲み上げた塩水を煮詰めるための道具が数多く発掘されており、それらが後代にかけて発達していった様子が見て取れる。

中国各地で農耕を基盤とした文明が興り、人口が増加してくると、塩はさらに重要な物資となった。史書に記される最古の王朝・夏は、上述の解池の近くに都を構えた。また、大邑商(だいゆうしょう)を中心とする殷王朝の時代には組織的な海塩の生産が始まっていた。渤海湾南岸に位置する双王城(そうおうじょう)遺跡から発掘された海水を煮詰めるための土器や作業場跡は、そのころ大規模な製塩施設が稼働していたことを物語っている。

遊牧民にとっての塩の位置づけと河套平原

北方草原に暮らす遊牧民にとっても、塩は生活基盤を支える大切な存在であった。家畜の健康維持や乳製品の加工、肉の保存などに不可欠な物資だからである。中国本土と同様、モンゴルなどの草原地帯にも天然の塩湖がいくつか存在し、それらは遊牧民の季節移動ルートや拠点の形成にも影響を与えた。

モンゴル草原の塩湖としては、アルタイ山脈の東に位置するオブス・ノールが知られており、この湖の近辺から古代の遊牧民族スキタイやテュルク(突厥(とっくつ))の遺物が数多く出土している。しかし、東方ユーラシアにおける戦略的な重要性という点では、モンゴルの南方、黄河が大きく湾曲して流れる河套(かとう)平原と、そこに位置する塩湖・塩池の存在が大きな意味を持つ。河套平原は遊牧世界と農耕世界の狭間にあり、しかも西域への入口にあたる。この地域を支配し、そこで産出する塩を押さえることは、周辺の諸民族に対する経済的優位を確保するとともに、そこから四方に広がる交易ネットワークの主導権を掌握することにもつながったのである。

東方ユーラシア古代-塩関連地図

遊牧民と農耕民の相互関係

東方ユーラシアでは、遊牧民と農耕民の間に強い相互依存関係が成立していた。遊牧民は絹や銀、穀物や茶などを求め、農耕民は馬や畜産物、羊毛や毛皮、そして塩などを必要とした。前者が後者を略奪することもあったが、基本的には交易や同盟、婚姻などを通じて両者は強く結びつき、相互に依存しあう関係にあったといってよい。塩は両者の関係を象徴する交換物資の一つであり、経済的な結びつきを強める媒体でもあった。

東方ユーラシアにおける歴代の遊牧国家は、塩の産地や流通ルートの支配を経済基盤の一つとした。塩は遊牧国家の財政収入や軍事力の源泉であり、また周辺の農耕国家との外交・交易においても重要な交渉材料となった。例えば、東ユーラシア世界における遊牧国家の先駆けともいえる匈奴(きょうど)は、上述の河套平原の塩湖など資源地帯を支配し、農耕民社会を基盤とする漢王朝と対峙した。その後も、テュルクは隋・唐王朝、モンゴル帝国は南宋とそれぞれ対峙した。いずれのケースも、遊牧国家の側は塩の産地や流通ルートを支配し、塩の供給をコントロールすることで、農耕国家に対し優位性を発揮し、交易や外交交渉を有利に進めようとしたのである。

以上のように、塩は東方ユーラシア世界の諸文明や国家・社会構造の形成に不可欠な資源であり、地政学的にもきわめて重要な役割を果たしてきた。第2回からは、時代を少しずつ下りながら、東方ユーラシア世界に興亡した国家や諸民族の歴史をひもといていく。その過程で、遊牧諸国家と中国諸王朝との関係性や、国家統治システム・交易ネットワークの形成において塩が果たした役割を紹介する。そして、従来の中華世界中心史観では見落とされがちであった塩の地政学的意義を浮き彫りにすることをめざしたい。

矢澤知行(近畿大学国際学部教授)

主要参考文献:

佐藤洋一郎・渡邉紹裕『塩の文明誌』NHKブックス、2009年.

佐伯富『中国塩政史の研究』法律文化社、1987年.

郭正忠「古代的解池与池塩生産」『塩業史研究』1988-2、1988年.

孫智彬・左宇・黄健「中壩遺址的塩業考古研究」『四川文物』2007-1、2007年.

白九江「考古学視野下的四川盆地古代制塩技術——以出土遺跡、遺物為中心」『塩業史研究』2014-3、2014年.

燕生東・党浩・王守功・李水城・王徳明「山東寿光市双王城塩業遺趾2008年的発掘」『考古』2010-3、2010年.