くらしお古今東西

滋賀県

滋賀県と塩

内陸の滋賀県は、塩づくりの記録はほぼありませんが、古くから、琵琶湖の水運を利用した塩をはじめとする諸物資の京都方面への流通ルートでした。

若狭(現福井県)の塩は、敦賀から新道野(しんどうの)峠を越えて塩津にいたる西近江路や、小浜から水坂峠を越えて今津にいたる「九里半越」などのルートで湖北まで運ばれました。

一方、近世には、瀬戸内の塩も、京都の伏見から宇治川、大津街道を経て逢坂峠を越えて大津へと運ばれました。

参考文献:『塩の道を探る』富岡儀八

塩のsenjutsu

第1回 戦国大名のsenjutsu(戦術)と塩の関わり

1980年に刊行された『日本塩業大系 原始・古代・中世(稿)』において、中世商業流通史の泰斗であった佐々木銀弥氏は、戦国時代の塩の流通を解明する上での史料的制約、階層的・地域的分析の限界を指摘されています。中世社会の塩の生産や流通に関する史料が比較的よく残っているのは瀬戸内海や若狭湾、伊勢地方、京都・奈良や近江などですが、一方で戦国時代に名の知られる武田・上杉・北条・今川などの戦国大名に関わる塩の史料は意外と少なく、断片的にしか残っていません。

その意味でも、戦国大名の塩のsenjutsu(戦術)から塩の歴史の一端を説き明かすのは思いのほか難しいのですが、ここでは具体的イメージを掴みやすい素材として、佐々木氏も引用されている『浅井三代記』(『史籍集覧』6)の「浅井大津の浦より塩を買取事」という話をご紹介しましょう。

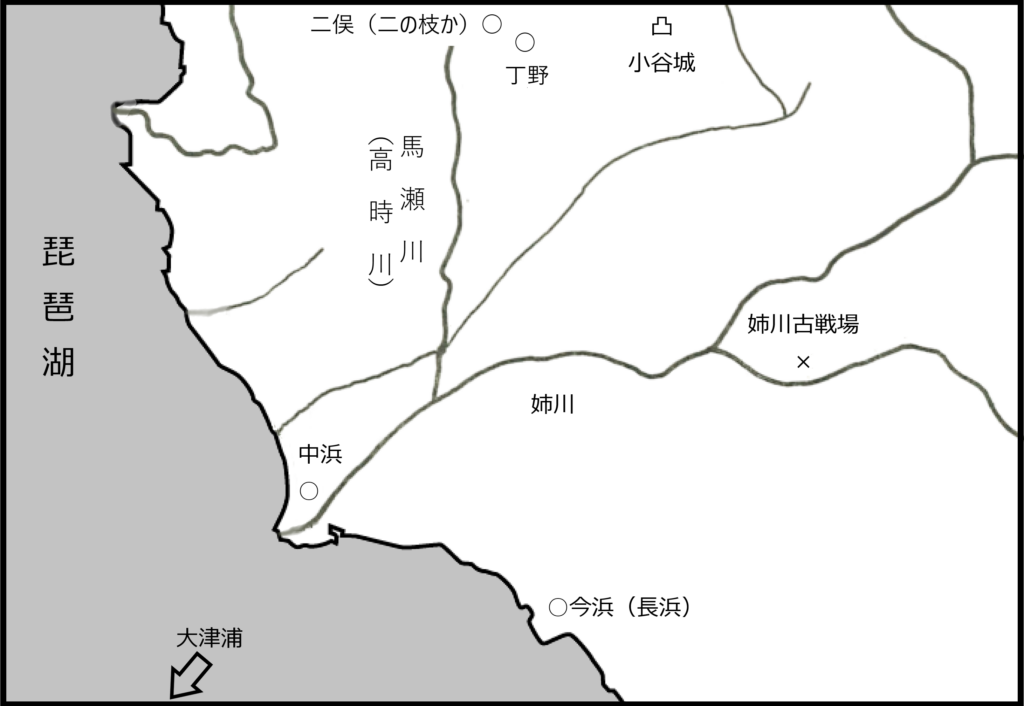

近江国ではともに宇多源氏の佐々木氏の末裔である京極氏と六角氏が争っていました。その京極家では家臣浅井氏が台頭し、永正13年(1516)に京極家重臣上坂氏の上坂城や今浜城(のちの長浜城)を乗っ取り、さらに小谷城を築くと、敵方から反撃されないうちに守りを固め、兵粮米や武具、馬、秣(まぐさ)なども十分蓄えました。ところが、城中では塩の不足に難儀していました。そこで浅井家家臣の宮川左治兵衛と筧助左衛門尉が今浜の商人に依頼し、大津浦で塩2~300俵を購入させました。ただ、途中で摘発される危険性があるため、塩を呉服櫃に入れ換えて湖岸の中浜まで小舟5艘で運び、そこで川船20艘に乗せ換え、馬渡(もうたり)川(高時川)を遡って小谷城近くの丁野(よおの)村まで運ばせることにしました。ところが途中の二の枝村で、笠原なる土地の者に荷の中身を咎められました。商人は国中の百姓たちが売った衣類・農具だと弁明しましたが、笠原は怪しんで家来に荷を改めさせます。手をかけたのは運よく、宮川・筧の家来たちが注文していた衣類の入った櫃でした。中身を改めると確かに農具や衣類だったので、そのまま通行を許されました。こうして無事に夜のうちに小谷城に塩を搬入すると、浅井亮政は商人に銭500疋(=5,000文、5貫文)を与え、今浜から中浜までの琵琶湖や川での商業流通の権利を認めた、というのがその内容です。

小谷城付近略図※

この話は後世の軍記物なので、史実とするには慎重を期す必要がありますが、戦国大名の塩のsenjutsu(戦術)を考える上で、①戦争前からの塩の確保、②塩を取引する商人との結びつき、③塩の流通に立ちはだかる困難、といったポイントが浮かび上がってきます。

阿部浩一(福島大学行政政策学類教授)

注)図は、『日本塩業大系 原始・古代・中世(稿)』391ページ掲載図を参考に塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会事務局にて作成

続きはこちら

第2回 塩の生産と確保のsenjutsu(戦術)(静岡県のページ)

第3回 塩の流通・商人とsenjutsu(戦術)(山梨県のページ)

第4回 senjutsu(戦術)としての塩留(埼玉県のページ)

第5回 塩の効能とsenjutsu(戦術)(神奈川県のページ)

最終回 戦国を生き抜いた武将たちと塩づくりのsenjutsu(戦術)(千葉県のページ)

塩の道

塩津街道

琵琶湖最北の「塩津」は、古代から近代まで、交通・物流の要衝として栄えましたが、その名前は、北陸の塩を主要物資としたことに由来するのではと考えられています。また、敦賀湾と塩津を結ぶ深草古道は、塩や海産物を多く運んだため、「塩津海道」とも呼ばれました。伊勢の東海道と近江の中山道を結ぶ千草越の途中にも、「塩津」という集落跡が残っています。

参考文献:『発掘調査成果展 湖国の「塩」その歴史と民俗』(財)栗東市文化体育振興財団

千草越え

かつて塩は牛や馬に背負わせて運んだ。近江地方(現滋賀県)へは北からは敦賀から塩津街道を使い塩津港まで運んだという。この道は塩の道であり、日本海の重要物資が敦賀へ荷揚げされ、畿内へ運ぶ重要な道であった。また、千草越えにより伊勢方面からも運ばれたといわれる。千草越えとは、四日市(または桑名)から、千草を経て根の平峠を越えて永源寺、八日市、近江八幡へと連なる道で、現在は登山道である。中世のときは保内商人が東海地方や伊勢地方の産物を近江、京都へ運ぶために往復した道であり、千草(千種)街道として知られる。織田信長も京都から岐阜城へ帰国する道として利用し、そのおり、杉谷善住坊が信長を狙撃したという話が残されている。現在でも、善住坊が信長を狙い撃ちするために隠れていたと伝えられた岩が「善住坊隠れ岩」として残されている。

落合 功(青山学院大学教授)

参考文献:『塩俗問答集 常民文化叢書<3>』渋沢敬三編